Die Sekretärinnen der Meinung – Wie Deutschland seine Medienmacht an ein Kindermädchen und eine Sekretärin verschenkte

Christoph von Gamm, 17. Oktober 2025

Zusammenfassung: Der Artikel “Wie Deutschland seine Medienmacht an Kindermädchen und Kanzlerinnen verschenkte“ analysiert die Machtposition von Friede Springer (Axel Springer SE) und Liz Mohn (Bertelsmann SE & Co. KGaA) in der deutschen Medienlandschaft. Er kritisiert, daß diese Frauen ihre einflussreichen Positionen nicht durch fachliche Qualifikation, sondern durch die Ehe mit den Unternehmensgründern erlangt haben.

Der Autor argumentiert, daß dieser „matrimoniale Aufstieg“ zu einer Homogenisierung und „Einkuschelung“ der deutschen Medien geführt habe, die sich durch einen Mangel an kritischem Journalismus und eine starke Nähe zur politischen Elite auszeichnet. Als Beleg führt von Gamm unter anderem die Berichterstattung während der Flüchtlingskrise 2015/2016 an, bei der eine Studie eine hohe Konformität der Leitmedien mit der Regierungslinie feststellte.

Die Machtausübung erfolge dabei nicht durch direkte Zensur, sondern durch informelle Kanäle wie persönliche Nähe zu Politikern (z.B. Friede Springers Freundschaft zu Angela Merkel) und die strukturelle Kontrolle über Stiftungen (im Falle von Liz Mohn und der Bertelsmann Stiftung), die als „Schattenministerium“ fungierten. Dies führe zu einer Verengung des „Sagbaren“ und einer Moralisierung der Debatte, die systemkritische Stimmen ausgrenze.

Der Artikel schließt damit, daß diese „Kuschelkultur“ auf Kosten der intellektuellen Unabhängigkeit und der kritischen Funktion des Journalismus gehe und Deutschland in eine „mediale Wärmestube“ verwandelt habe, in der die öffentliche Meinung eher sediert als provoziert werde.

I. Einleitung – Die vielleicht mächtigsten Frauen Deutschlands

Es gibt Länder, in denen Medienmogule aus dem Nichts kommen, sich hochkämpfen, Risiken eingehen, scheitern und wieder aufstehen. Und es gibt Deutschland. Hier genügt es offenbar, zur rechten Zeit im richtigen Wohnzimmer zu stehen – oder gleich im richtigen Bett zu liegen –, um über Jahrzehnte hinweg zu bestimmen, was 80 Millionen Menschen denken dürfen. Die beiden wohl mächtigsten Frauen der deutschen Medienlandschaft, Friede Springer und Liz Mohn, sind Paradebeispiele dieser erstaunlichen Regel: keine journalistischen Meriten, keine verlegerische Vision, keine wirtschaftliche Glanzleistung – aber den richtigen Trauschein.

Die strategische Kommandohöhe der deutschen Öffentlichkeit wird von zwei gigantischen Konglomeraten dominiert: der Axel Springer SE, die mit Titeln wie Bild und Die Welt das populäre und das bürgerliche Lager anspricht, und der Bertelsmann SE & Co. KGaA, einem globalen Imperium, das von RTL über den Stern bis hin zu weitreichenden Verlagsgeschäften reicht. Diese beiden Säulen der bundesdeutschen Meinungsarchitektur werden nicht von Investitionsgurus, Elite-Journalisten oder Management-Ikonen kontrolliert, sondern von zwei Frauen, deren persönlicher Aufstieg durch eine einzige, bemerkenswerte Konstante geprägt wurde: die Eheschließung mit dem jeweiligen Gründer-Patriarchen.

Die provokante Beobachtung dieser Analyse ist die eklatante Diskrepanz zwischen der immensen hierarchischen Reichweite, die Milliardenumsätze und Millionenpublikum umfasst, und dem biografischen Ausgangspunkt der Kontrolleurinnen. Friede Springer und Liz Mohn, die heute de facto die publizistische Ausrichtung eines Großteils der Bundesrepublik mitbestimmen, gelangten in ihre Positionen nicht durch das klassische Elitenstudium, Investment-Expertise oder den harten redaktionellen Aufstieg, der in anderen westlichen Demokratien als Minimum gilt. Stattdessen basiert ihre Legitimität auf einer Form der Nachfolge, die in der bundesdeutschen Wirtschaftshistorie beispiellos ist, und deren Ursprung eher nach Volkshochschule und häuslicher Arbeit klingt als nach Vorstandsetage.

Der Lebenslauf von Friede Springer beginnt mit der Anstellung als 23-jähriges Kindermädchen im Haushalt des Verlegers Axel Springer im Jahr 1965.1 Zwei Jahre später heiratete sie den damals mächtigsten deutschen Zeitungsverleger.1 Liz Mohn wiederum begann ihre Karriere Ende der 1950er Jahre als Telefonistin beim Bertelsmann Buchclub in Rheda, wo sie ihren späteren Ehemann Reinhard Mohn kennenlernte.2 Der Aufstieg beider Frauen zur Matriarchin und strategischen Kontrolleurin der Medienmacht war eine direkte Folge dieser intimen Verbindungen.

Der Mangel an akademischer oder journalistischer Fachqualifikation3 impliziert, daß die Machtbasis dieser Frauen außerhalb des Kerngeschäfts (Journalismus oder Management) liegt. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Qualität des von ihnen kontrollierten Journalismus. Wenn die Macht primär durch die Erbfolge und die Erhaltung familiärer Strukturen gesichert wird, verschiebt sich die Priorität von der Disruption durch kritischen Journalismus hin zur Priorisierung der Erhaltung des politischen und ökonomischen Status quo. Der Mangel an Fachwissen wird in der Folge durch ein umso intensiveres politisches Beziehungsmanagement kompensiert.

In der Öffentlichkeit wird die Geschichte dieser Frauen oft als märchenhafter Aufstieg bürgerlicher Heldinnen gefeiert, die die Legacy ihrer Männer bewahren. Diese Erzählung von Liz Mohn als Charity-Lady 4 und Friede Springer als öffentlichkeitsscheue Bewahrerin 1 dient als weiche Fassade für eine knallharte, elitäre, informelle Machtausübung im Hintergrund. Man mag festhalten: In keinem anderen Land der westlichen Welt gelangen zwei Frauen mit derart dürftiger Qualifikation in die strategische Kommandohöhe der öffentlichen Meinung – außer vielleicht in einer Bananenrepublik.

Die Juristische Gratwanderung und die Verteidigung der Bosheit

Angesichts der Schärfe der Kritik muß diese Analyse explizit im Schutzbereich der Meinungsfreiheit verortet werden, wie sie in Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) garantiert wird.4 Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung sind grundlegend. Diese Rechte finden ihre Schranken zwar in den allgemeinen Gesetzen und dem Recht der persönlichen Ehre (Art. 5 Abs. 2 GG), doch die Bewertung der Machtausübung von Personen, die faktisch eine erhebliche öffentliche Meinungsmacht kontrollieren 5, muß weitgehend geschützt bleiben.

Die biografischen Fakten der Verlegerinnen – ihr unkonventioneller Aufstieg vom Kindermädchen oder von der Sekretärin – werden hier nicht als Schmähkritik im Sinne einer reinen Diffamierung eingesetzt. Vielmehr dienen diese Tatsachenfeststellungen über den Karriereweg als polemische Metaphern, um die Legitimität und die Konsequenzen der Machtausübung dieser Akteurinnen im öffentlichen Interesse zu hinterfragen.7 Es ist eine notwendige Auseinandersetzung mit den Trägern faktischer Macht, deren Entscheidungen die Grundlage des demokratischen Diskurses in Deutschland beeinflussen.

II. Der Aufstieg ohne Leistung – Machterwerb durch Heiratsstrategie

Die Machtübernahme durch Friede Springer und Liz Mohn ist ein Lehrstück über die Verquickung von intimen Beziehungen und industrieller Kontrolle in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es ist eine Chronologie der Verwandlung, bei der die biografischen Details so zugespitzt werden, daß die Qualifikation in erster Linie intim war, nicht intellektuell.

Die Chronologie der Verwandlung

Friede Springer, die 1978 die fünfte Ehefrau Axel Springers wurde 1, trat nach seinem Tod 1985 in den Aufsichtsrat der Axel Springer SE ein.3 Ihre Rolle entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten von der Witwe zur Medien-Matriarchin, die zusammen mit dem Management, insbesondere Mathias Döpfner, den Konzern umformte und ihn strategisch zu einem Tech- und Medienkonzern ausbaute.5 Doch ihre formelle Ausbildung oder ihr beruflicher Werdegang vor 1967 umfasst kein Studium und keine medienspezifische Expertise.3 Sie fungiert seither als Werte-Bewahrerin und strategische Kontrolleurin, deren Einfluss die ideologische Ausrichtung der Kernmarken sichert.

Liz Mohn durchlief eine ähnliche, wenn auch strukturell kompliziertere Entwicklung. Von der Telefonistin 2 avancierte sie zur Ehefrau des Verlegers Reinhard Mohn, den sie bei einem Betriebsfest kennengelernt hatte. Ihre ultimative Machtposition erlangte sie durch die Institutionalisierung der Kontrolle über die Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG), deren Geschäftsführerin und Sprecherin sie von 2002 bis 2021 war und die ihr ein faktisches Vetorecht sicherte.2 Diese Macht ist primär strukturell institutionalisiert, fernab des operativen Journalismus.

Strukturierung der Macht durch Stiftungen und Verwaltung

Die Matriarchinnen sichern ihre Dominanz über die Mediengiganten durch komplexe, nicht-marktwirtschaftliche Mechanismen, die auf Stiftungen basieren. Bei Bertelsmann halten Stiftungen (Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn Stiftung, etc.) indirekt 80,9 Prozent des Kapitals der Bertelsmann SE & Co. KGaA.7 Während Stiftungen nach außen Gemeinnützigkeit kommunizieren, dienen sie in dieser Konstellation faktisch als Schutzwall gegen feindliche Übernahmen und, noch wichtiger, als Instrument zur Entkopplung von tatsächlicher Marktkontrolle und familiärer Dauerherrschaft.

Der gesamte Mechanismus wird über die Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG) kontrolliert, welche sämtliche Stimmrechte kontrolliert.7 Der Angriff auf die Machtposition der Matriarchin wird somit zum Angriff auf die scheinbare Wohltätigkeit der Stiftungsstruktur – eine rhetorische und juristische Meisterleistung, die die Entpolitisierung der Macht perfekt tarnt.

Friede Springer sichert ihren Einfluss durch das Amt im Aufsichtsrat und über die Axel Springer Stiftung.3 Diese Stiftung zementiert nicht nur die finanzielle Struktur, sondern vor allem die ideologische Ausrichtung des Konzerns, etwa durch die explizite Förderung deutsch-jüdischer Geschichtsforschung und deutsch-israelischer Beziehungen.8 Der Aufstieg durch Heirat ist in beiden Fällen eine Form der Legacy-Legitimierung. Die Matriarchinnen fungieren als lebende Denkmäler der Gründer-Väter.1 Ihre Macht ist daher nicht in erster Linie an Marktleistung, sondern an die Bewahrung des Familienerbes gebunden, was die Redaktionen ideologisch an die Gründer-Werte bindet und radikale Kurswechsel verhindert.

Der Internationale Kontrast

Diese Struktur steht in scharfem Kontrast zur Entwicklung der Medienmacht in anderen westlichen Nationen. In den USA, Großbritannien oder Frankreich steigen Medienmogule typischerweise durch aggressive publizistische Innovation (Murdoch), Investmentbanking oder durch den direkten Kauf und die Sanierung durch technologiegetriebene Milliardäre auf (Jeff Bezos bei der Washington Post). Der deutsche Weg, bei dem der Ehering für die Steuerung der öffentlichen Meinung genügte, impliziert einen tiefen Stillstand in der Medienerbe-Verwaltung, der mehr auf Bewahrung des Status quo als auf Durchsetzung von Marktführerschaft durch publizistischen Wagemut basiert.

Die polemische Diskrepanz zwischen Qualifikation und Reichweite lässt sich in einer nüchternen Gegenüberstellung festhalten:

Der Matrimoniale Aufstieg im Vergleich:

| Kriterium | Friede Springer (Axel Springer SE) | Liz Mohn (Bertelsmann KGaA) | Standard Westlicher Medienlenker |

| Initialberuf (1950er/60er) | Kindermädchen 1 | Telefonistin/Zahnarzthelferin 2 | Journalist, Investmentbanker, Manager (MBA) |

| Machtakquise | Heirat und Witwenstatus | Heirat und BVG-Kontrolle | Kauf, Aufbau, Börsengang, Investment |

| Bildungsgrad (publizistisch) | Keiner 3 | Keiner 2 | Oftmals Elite-Abschlüsse in Jura/Wirtschaft |

| Kontrollmechanismus | Aufsichtsrat und Stiftung | Stiftungsmehrheit (80.9%) 7 | Aktienmehrheit oder CEO-Posten |

In einem Land, in dem man nicht einmal mehr einen Führerschein ohne Prüfung bekommt, darf man die öffentliche Meinung offenbar ohne jede Qualifikation steuern – Hauptsache, man hat den richtigen Trauschein.

III. Die Folgen – Medien ohne Mut, Meinung ohne Vielfalt

Die ungewöhnliche Entstehung der Medienmacht hat systemische Folgen für die gesamte deutsche Debattenkultur. Die Publizistik der von Friede Springer und Liz Mohn kontrollierten Häuser – Springer mit Bild und Welt; Bertelsmann mit RTL, Stern und n-tv – ist trotz formaler Konkurrenz erstaunlich homogen und bewegt sich in Krisenzeiten zuverlässig im Korsett des politischen Konsenses. Echte Kontroversen, radikale Kritik an den Fundamenten der politischen Elite oder Angriffe auf die Systemfragen sind in den Leitmedien rar gesät.

Die Publizistische Gleichschaltung

Diese Homogenisierung lässt sich exemplarisch an den zentralen Krisen der letzten Dekaden ablesen. Während der Euro-Rettung, der Finanzkrise oder der Bewältigung der Merkel-Ära verharrten die großen Medienhäuser in einem staatstragenden Tonfall, der dem der Exekutive bedenklich nahekam. Die Verklärung Angela Merkels zum Kult der „Staatsmutter“ war über Jahre hinweg ein gemeinsames Projekt vieler Springer- und Bertelsmann-Titel.9 Die kritische Berichterstattung über die Corona-Krise oder die großen geostrategischen Auseinandersetzungen (z.B. Ukraine-Krieg) liefen entlang gleicher, gleichförmiger Narrative ab, die kaum Raum für abweichende oder radikal kritische Stimmen boten.

Fallstudie 2015: Das Narrativ der Willkommenskultur

Die Berichterstattung zur Flüchtlingskrise 2015/2016 dient als zentraler empirischer Beleg für diese „Kuschelkultur“. Eine detaillierte Studie der Otto Brenner Stiftung (OBS), basierend auf der Analyse von rund 35.000 Texten, enthüllte die massive Konformität der untersuchten Leitmedien mit der politischen Elite.10

Die Ergebnisse zeigten, daß die untersuchten Zeitungen sich in ihrer Akzentsetzung und in der Auswahl ihrer Akteure stark an der Regierungslinie orientierten. So stellten die Forscher fest, daß zwei von drei relevanten Akteuren, die in den analysierten Texten auftraten, der institutionellen Politik zuzuordnen waren.10 Mehr als vier Fünftel der identifizierbaren politischen Akteure, die einer Partei angehörten, sprachen für die damaligen Regierungsparteien. Selbst in den meinungsbetonten Kommentaren gehörten sieben von zehn relevanten Akteuren zur politischen Elite.10

Die Medien agierten demnach nicht als kritische Kontrollinstanz, sondern als Resonanzraum der Regierung. Der journalistische Qualitätsgrundsatz, aus neutraler Sicht sachlich zu berichten, traf in gut 50 Prozent der Berichterstattung nicht zu, wie Michael Haller, der Leiter der Studie, feststellte.10

Das Kernproblem dieses Top-Down-Journalismus manifestierte sich in der Unsichtbarkeit der Betroffenen: Flüchtlinge, Asylsuchende oder Migranten waren nur zu circa vier Prozent die Hauptakteure der Texte.10 Wenn 96 Prozent der relevanten Akteure nicht die Menschen sind, über die berichtet wird, bedeutet dies, daß die mediale Debatte über sie, nicht mit ihnen geführt wurde. Dies ist das ultimative Symptom eines Narrativs, das von der politischen Elite und den Medienlenkern diktiert wird, wobei die Hierarchie des Sprechens wichtiger ist als die Realität vor Ort.

Die Studie kam zu dem Schluss, daß der Schlüsselbegriff „Willkommenskultur“ als eine „moralisch intonierte Verpflichtungsnorm ‚top-down‘ vermittelt“ wurde.10 Dies zeigt, daß die Konformität keine redaktionelle Inkompetenz, sondern die funktionale Instrumentalisierung der Medien zur politischen Stabilisierung war. Die Matriarchinnen, die ihre ökonomische Stabilität und den Stiftungs-Status sichern mußen, garantierten im Gegenzug dem politischen Establishment eine wohlwollende Berichterstattung.

Wer keine eigene Leistung erbringen mußte, will auch keine Debatte ertragen. Wer durch Heirat an die Macht kam, verteidigt lieber den Status quo, der sie dorthin gebracht hat.

IV. Die Mechanik der Einkuschelung – Medien als Wärmflasche der Macht

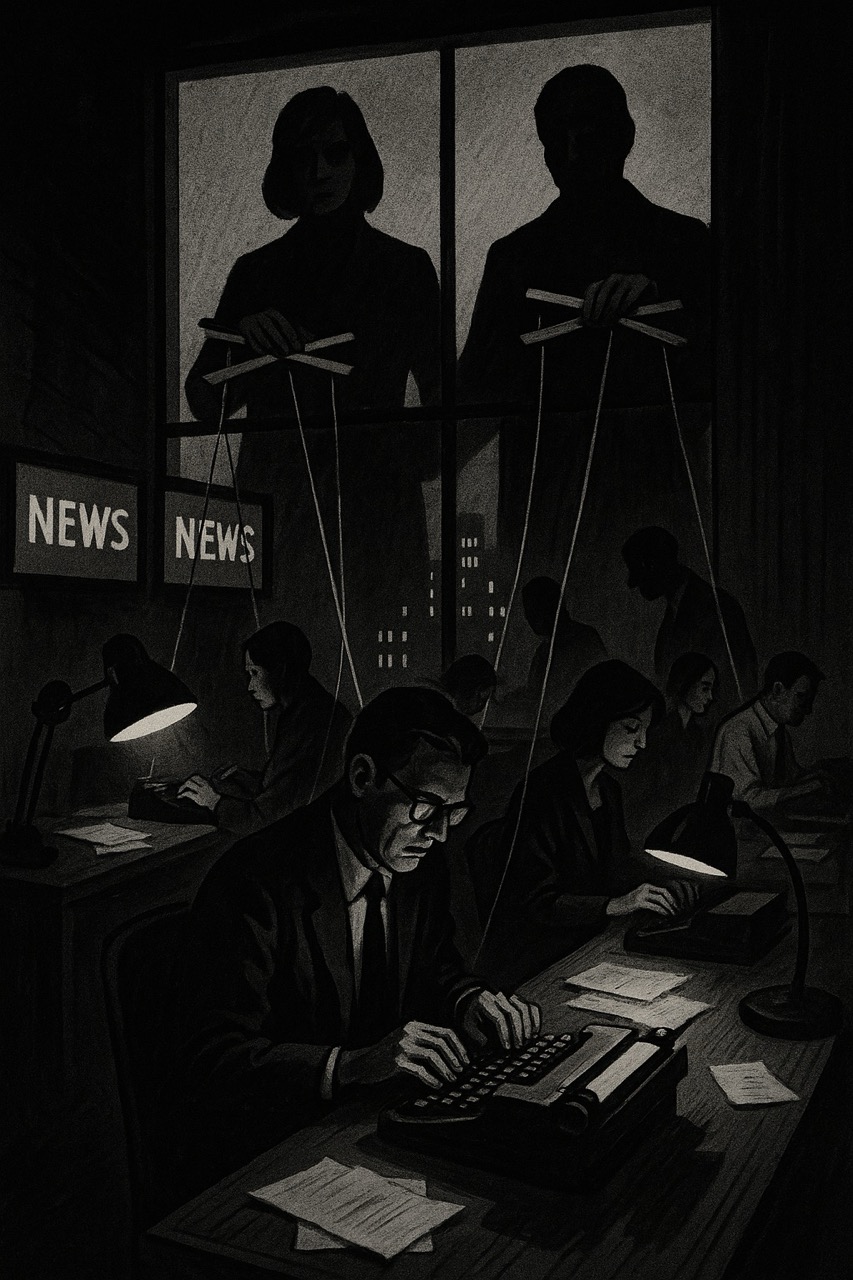

Die auffällige Gleichförmigkeit des medialen Konsenses ist das Produkt eines Mechanismus der Einkuschelung, bei dem informelle Nähe die formelle Kontrolle ersetzt. Die Medienlandschaft ist nicht der vierte Gewaltenteilungsfaktor, sie ist der warme Pulli der Exekutive.

Die Achse Berlin-Sylt: Friede Springer und die Kanzlerin

Die Machtausübung durch Friede Springer geschieht nicht durch die Anweisung an Redakteure, sondern durch die Demonstration der persönlichen Nähe zur politischen Spitze. Die Freundschaft zwischen Friede Springer und Angela Merkel war eng und privat. Die Kanzlerin war regelmäßiger Gast bei privaten Treffen und Abendessen, etwa bei Signierstunden auf Sylt oder im kleinen Kreis mit Top-Managern wie Mathias Döpfner und Kai Diekmann.9

Solche Treffen dienen als sichtbares Zeichen der Einkuschelung. Sie schaffen einen direkten, nicht-kontrollierbaren Kommunikationskanal zwischen der höchsten Exekutive und der höchsten Medienkontrollebene. Obwohl Friede Springer behauptet, sie würde „nie einen Artikel in unseren Zeitungen kritisieren“ 11, ist dies der ultimative rhetorische Schachzug: Sie muß es nicht, da ihre politische Haltung durch die persönliche Nähe zur Regierung der Redaktion implizit bekannt ist. Die Kombination aus privater Nähe und der öffentlichkeitswirksamen Distanzierung von Kritik schafft ein Klima des impliziten Zwangs und führt zu vorauseilendem Gehorsam. Die Redaktion muß nicht zensiert werden; sie weiß, daß harte Kritik die geschäftlichen und persönlichen Beziehungen auf der höchsten Ebene gefährden würde. Dieser Mechanismus ist weitaus effizienter als direkte Zensur.

Die Bertelsmann-Stiftung: Das Schattenministerium

Liz Mohns Einfluss ist im Bertelsmann-Imperium zwar struktureller, aber nicht minder politisch. Durch die Kontrolle der Stiftungsstruktur 7 ist sie in der Lage, politische Macht ohne demokratische Rechenschaftspflicht auszuüben. Die Bertelsmann-Stiftung ist zwar formal eine gemeinnützige Organisation, faktisch aber ein Schattenministerium, das maßgeblich an der Gestaltung deutscher Politik beteiligt ist.

Die Stiftung produziert in großem Umfang Studien und Gutachten zu Bildung, Sozialpolitik und Demokratie.12 Durch die Bereitstellung von vermeintlich „objektivem“ Expertenwissen verschafft sich Bertelsmann Zugang und Einfluss auf die Politikgestaltung – eine Funktion, die der einer klassischen Lobbyorganisation weit überlegen ist. Der zentrale Mechanismus hier ist der Austausch von Legitimität gegen Einfluss.

Wenn die Bertelsmann Stiftung Politikempfehlungen ausspricht, wird dies als „Expertise“ wahrgenommen; wenn ein Konzernlobbyist daßelbe tut, wäre es „Interessenpolitik.“ Die Nutzung der Stiftungen zur Machtausübung ist somit eine perfekte Tarnung. Diese stiftungsgestützte Politikberatung verwischt die Grenze zwischen dem vierten Gewaltenteilungsfaktor (Medien, die über Politik berichten) und der Exekutive (die Politik umsetzt). Die Wahrnehmung Liz Mohns als Charity-Lady 4 kaschiert diesen harten politischen Kern der Macht durch Gemeinnützigkeit.

Die Übernahme der Governance: Eine Stiftung regiert im Land

Die Bertelsmann Stiftung, deren Gründeridee die Kontrolle über den Bertelsmann-Konzern sichert 2, wird in der kritischen Öffentlichkeit oft so wahrgenommen, als ob „Eine Stiftung regiert im Land“.17 Sie fungiert nicht nur als Philanthropie, sondern als Policy-Waffe. Die Stiftung nutzt ihre immense finanzielle Ausstattung, um Forschung zu finanzieren und politische Empfehlungen zu formulieren, die von einem Netzwerk nicht demokratisch legitimierter Akteure stammen. Die Stiftung arbeitet im Netzwerk des globalen Wissenstransfers 2 und beeinflusst systematisch die Politikgestaltung in Deutschland und Europa.

Um die Wirkweise dieser Machtstruktur zu verstehen, kann die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) von Bruno Latour 18 herangezogen werden. Die Bertelsmann Stiftung fungiert als ein mächtiger „Aktant“, der in der Lage ist, Politik, Medien und Forschung in ein kohärentes Netzwerk zu übersetzen. Sie stabilisiert die öffentliche Wahrnehmung, indem sie Forschungsergebnisse und politische Blaupausen liefert, die dann über die konzerneigenen Medien verbreitet werden. Liz Mohns Macht ist daher diskreter als die direkte Schlagzeilenmacht von Bild, da sie primär über die Definition der politischen Agenda mittels Stiftungsarbeit funktioniert. Kritiker bemängeln, daß viele Parteien zu sehr an einer „Perspektive des Machbaren“ verhaftet seien 19, eine Perspektive, die oft durch die gut finanzierten Studien der Stiftung vorgegeben wird.

Die Symbiose der Eliten: Das Teuflische Dreieck

Die persönlichen und politischen Verflechtungen zwischen den Verlegerinnen und der Exekutive sind bemerkenswert. Friede Springer pflegte nachweislich gute Kontakte zur ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel.13 Ihre institutionelle Nähe wird durch die mehrfache Teilnahme Springers als CDU-Delegierte an der Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten unterstrichen.13 Darüber hinaus gehört Joachim Sauer, der Ehemann von Angela Merkel, dem Kuratorium der Friede Springer-Stiftung an.13

Diese Verflechtungen führten zu der polemischen Behauptung von Kritikern, es habe sich ein „teuflisches Dreieck“ aus Bertelsmann, Bild/Welt und „Mutti“ (Angela Merkel) gebildet, das von „tollen Kuschelrunden“ geprägt sei.14 Die institutionelle und persönliche Nähe schafft einen starken, nicht-publizistischen Anreiz zur Loyalität. Die größte private Nachrichtenproduzentin Deutschlands stand der Regierung nicht primär als kritische Kontrollinstanz gegenüber, sondern als Verbündete. Die Loyalität wird somit zur Geschäftsgrundlage, was die Integrität der Vierten Gewalt fundamental in Frage stellt.

Die Prüfung in der Krise: Der Konsens von 2015

Die Auswirkungen dieser loyalen Fusion wurden besonders in Zeiten nationaler Krisen sichtbar. Während der Flüchtlingskrise 2015 belegten Analysen eine Tendenz der Leitmedien hin zu einem regierungstreuen publizistischen Konsens.15 Kritiker in der CDU selbst sahen sich durch den Einbruch der Umfragewerte für Angela Merkel im Februar 2016 in ihren Forderungen bestätigt, daß die parteiinterne Kritik an der Flüchtlingspolitik berechtigt war – Kritik, die in den Leitmedien oft nur begrenzt Raum fand.16

Die Affinität der Eigentümer zur damaligen Regierungspartei (CDU und Kanzlerin Merkel) förderte in diesen entscheidenden Momenten der politischen Geschichte die Tendenz zum Meinungskonsens. Dies führte zur Unterdrückung von kritischen oder abweichenden Perspektiven und diente primär der Stabilisierung der Exekutive, anstatt einer umfassenden und radikalen öffentlichen Debatte.

Hauptsache Regierungslinie

Man sollte meinen, eine Presse, die sich gern als „vierte Gewalt“ bezeichnet, würde sich durch Widerspruch, Streitlust und Unabhängigkeit auszeichnen. Doch was passiert, wenn an der Spitze keine publizistische Leidenschaft, sondern ein permanentes Bedürfnis nach Bestätigung und Sicherheit steht? Genau: Es entsteht eine Medienlandschaft, die man nicht mehr als Wächter der Demokratie, sondern eher als Wärmflasche der Macht bezeichnen kann.

Springer und Bertelsmann haben über Jahrzehnte ein Meinungsspektrum definiert, das zuverlässig innerhalb der politisch erwünschten Leitplanken bleibt. Ob Merkel-Ära, Flüchtlingskrise oder Corona: Beide Häuser bewegten sich zuverlässig auf Regierungslinie. Kritik gab es nur in homöopathischen Dosen – und wenn, dann im Rahmen des Sagbaren, nie darüber hinaus.

- 2015, Flüchtlingskrise: Während ein Land zwischen Hilfsbereitschaft und Überforderung schwankte, stand die Bild Schulter an Schulter mit der Kanzlerin und druckte rührselige Willkommensgeschichten. Stern und Spiegel überschlugen sich mit moralischen Appellen, statt kritische Fragen zu stellen.

- Corona-Zeit: Anstatt echte Debatten über Grundrechte oder Verhältnismäßigkeit zu führen, lieferten n-tv, Welt und RTL monotone Einordnungen, die sich kaum von den Regierungspressekonferenzen unterschieden.

- Ukraine-Krieg: Differenzierte Stimmen, die Diplomatie oder geopolitische Komplexität betonten, wurden marginalisiert. Der Tenor war klar: Wer nicht Hurra schreit, ist suspekt.

Es ist kein Zufall, daß diese Kuschelkultur in jenen Häusern besonders ausgeprägt ist, deren Spitze nicht durch Konflikterfahrung, sondern durch gesellschaftliche Anpassung sozialisiert wurde. Wer seine Macht nicht erkämpfen musste, hat wenig Interesse, sie durch unbequeme Fragen zu riskieren.

V. Der Preis der Kuschelkultur – Verengung des Sagbaren

Die strukturelle Einheit (Einkuschelung) der größten Medienhäuser unter der Ägide der Matriarchinnen führt zwangsläufig zur Homogenisierung der zulässigen Meinung und damit zur Verengung des Sagbaren. Dies ist der wahre Preis der Kuschelkultur. Kritische Debatten werden nicht durch staatliche Zensur unterdrückt, sondern durch ein informelles Machtkartell und den daraus resultierenden vorauseilenden Gehorsam unterbunden.

Der geschrumpfte Meinungskorridor

Die von Springer und Bertelsmann dominierten Plattformen definieren, welche Meinungen seriös sind und welche in die Schmuddelecke der „Ränder“ gehören. Dieses Agenda Setting durch Ausgrenzung ist subtiler, aber effektiver als jede staatliche Regulierung.

Der Schrumpfkorridor ist die marktkonforme Form der Zensur. Die Medienhäuser sichern die politische Stabilität, die ihre ungewöhnliche Machtbasis (Stiftungen/Erbschaft) schützt, indem sie definieren, wer spricht und wer gehört wird.

Die Moralisierung der Debatte und Diffamierungsmaschinerie

Anstatt politisch-sachlicher Kritik an Regierungslinien, die das Haus gefährden könnte, erfolgt die Ausgrenzung von Kritikern oft durch Moralisierung. Systemkritische oder abweichende Stimmen werden nicht primär sachlich zerlegt, sondern moralisch delegitimiert und aus dem Mainstream gedrängt. Dies konnte im Umgang mit Figuren wie Thilo Sarrazin, Hans-Georg Maaßen oder Sahra Wagenknecht beobachtet werden. Unabhängig von der inhaltlichen Richtigkeit ihrer Thesen fungieren die von den Matriarchinnen kontrollierten Medienhäuser als Garanten des Konformismus. Wer sich außerhalb des von ihnen geduldeten Konsens bewegt, riskiert die mediale Ächtung durch die von ihnen kontrollierten Kanäle. Die Moralisierung (z.B. Etiketten wie „Rechts“, „Verschwörungstheoretiker“) lenkt dabei wirksam vom Versagen der Medienhäuser ab, ihre eigentliche Kontrollfunktion (wie in der OBS-Studie 10 belegt) wahrzunehmen.

Die Herrschaft der Gala-Einladung

Der ultimative Mechanismus der sozialen Kontrolle ist die ästhetische Grenze der Meinung. Journalisten, die zu kritisch werden, verlieren den privilegierten Zugang zur Exekutive und fallen aus dem gesellschaftlichen Elite-Zirkel heraus. Die zulässige Meinung wird dadurch definiert, was auf den gesellschaftlichen Galas (Bambi, Verleihungen, Stiftungs-Events) noch zitier- und tragbar ist. Die Folge ist ein Meinungsbereich, der durch informelle, soziale Sanktionen abgesteckt wird. Das Spektrum der erlaubten Meinung in Deutschland reicht von leicht sozialdemokratisch bis leicht grün – alles andere ist Tabu, weil es auf keiner Gala-Einladung steht.

Die Kontrolle über den Diskursrahmen: Die Definition von Gefahr

Die Macht der Stiftung liegt nicht nur in der Verbreitung von Lösungen, sondern auch in der Definition der Probleme. Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich aktiv im Kampf gegen Desinformation, etwa durch Initiativen wie das „Forum gegen Fakes“.20

Die Ponerologie des Mainstreams beschreibt hierbei den Mechanismus, durch den die Stiftung die Gefahren für die Demokratie definiert und den öffentlichen Fokus steuert. Das Engagement lenkt die Aufmerksamkeit der Bürger stark auf äußere Phänomene wie Fakes und Manipulationen in sozialen Netzwerken.20 Bürger beteiligen sich intensiv an diesen Debatten, aber die strukturellen Gefahren, die von der Medienkonzentration selbst oder dem stiftungseigenen Einfluss auf die Politikgestaltung ausgehen, bleiben außerhalb des kritischen Rahmens. Die Stiftung formuliert, was als Gefahr gilt, und ihr Verlagsimperium verbreitet die notwendigen Gegenmaßnahmen.

Strukturelle Machtdimensionen und Legitimation

Die folgende Tabelle fasst die kritisierten strukturellen Mängel der medialen Machtverteilung in Deutschland zusammen, basierend auf der genealogischen Analyse der beiden dominierenden Verlegerinnen.

Strukturelle Machtdimensionen und Legitimation (Springer vs. Mohn):

| Dimension | Friede Springer (Axel Springer SE) | Liz Mohn (Bertelsmann) | Demokratische Implikation |

| Aufstiegspfad | Kindermädchen/Sekretärin (Proximität) 1 | Sekretärin (Proximität) 2 | Nicht-meritokratische Übernahme der Vierten Gewalt |

| Kontrollmechanismus | Witwe/Erbin; Kontrollgremien; KKR-Einfluss 6 | BVG und Stiftungen; Aufsichtsrat 3 | Macht basierend auf Erbrecht und Finanzstruktur |

| Politische Verflechtung | Persönliche Vertraute von Merkel; CDU Bundesversammlung 11 | Schattenkabinett durch Bertelsmann Stiftung (Policy-Design) 15 | Institutionalisierte Proximität und Verlust der Distanz |

| Mediale Wirkung | Boulevard und Leitmedium (Bild, Welt); massive Reichweite 6 | Global Player; RTL-Gruppe; Policy-Verbreitung | Hohe Homogenisierung des nationalen Diskurses |

Erben der Meinung – Dynastie als Geschäftsmodell

Während Friede Springer keine Kinder hat, sorgt sie dennoch für Kontinuität: Mathias Döpfner, den sie früh in die Konzernspitze holte, gilt als ihr Ziehsohn und loyaler Erfüllungsgehilfe. Sein politischer Kurs – neoliberal, transatlantisch, systemnah – ist ganz in ihrem Sinne. Die „Springer-DNA“ bleibt erhalten, auch ohne biologische Nachkommen.

Liz Mohn hingegen perfektionierte die Strategie der Machtvererbung. Ihr Sohn Christoph Mohn ist heute Aufsichtsratschef von Bertelsmann, die Töchter und weiteren Familienmitglieder sind fest in Stiftung und Holding verankert. So wird Meinung nicht nur gemacht, sondern vererbt – eine Art feudales Informationsregime im demokratischen Gewand.

Das Ergebnis ist ein geschlossenes Machtkartell: Wer einmal oben ist, bleibt dort. Wer einmal festgelegt hat, was gedacht werden darf, gibt diese Definitionsmacht weiter wie ein Familiensilber. Und wer sich fragt, warum neue Ideen oder systemkritische Positionen in deutschen Leitmedien so selten vorkommen, findet die Antwort nicht selten im Familienalbum.

VI. Schluss – Medienmacht im Märchenmodus

Die Analyse des Aufstiegs und der Machtausübung von Friede Springer und Liz Mohn legt eine unbequeme Wahrheit der deutschen Medienlandschaft offen. Zwei Frauen, deren initiale Qualifikationen sie in keiner anderen westlichen Demokratie in strategische Kommandohöhe von Medienimperien geführt hätten 1, kontrollieren heute die deutsche Meinungsfabrik. Sie nutzen die strukturelle Trägheit des Erbes und die perfekte Tarnung der Stiftungen, um ihre Macht über Milliardenumsätze und Millionenpublikum zu zementieren.

Die deutsche Öffentlichkeit akzeptiert diese Machtkonzentration, weil sie im Mantel der Tradition, des Unternehmertums und der Wohltätigkeit (Charity-Lady 4) präsentiert wird. Die Matriarchinnen bieten eine märchenhafte Fassade für knallharte Machtpolitik.

So sind Springer und Bertelsmann heute keine Wachtürme der Demokratie, sondern Wärmestuben des Establishments. Sie sollen nicht aufrütteln, sondern beruhigen. Nicht kritisieren, sondern bestätigen. Nicht Fragen stellen, sondern Narrative verstärken.

Und das ist vielleicht das Bitterste an dieser Geschichte: Ausgerechnet jene Institutionen, die uns eigentlich befreien sollten – durch Information, Aufklärung, Debatte – sind zu Bollwerken der Behaglichkeit geworden. Und an ihrer Spitze sitzen zwei Frauen, deren größtes Talent nicht im Denken, sondern im Dabeisein bestand.

Die Tragödie der Vierten Gewalt

Die Bilanz dieses „Heirats-Kapitalismus“ ist ernüchternd. Die Matriarchinnen haben erfolgreich eine Medienlandschaft geformt, die primär auf Stabilisierung ausgerichtet ist. Das Ergebnis ist ein Mangel an publizistischem Mut (nachgewiesen in der Konformität während der Flüchtlingskrise 10), eine gefährliche Nähe zur Exekutive (dokumentiert in der Merkel-Achse 9) und eine strukturelle Verengung der demokratischen Debatte.

Das Opfer dieses Systems ist die intellektuelle Unabhängigkeit und die kritische Funktion des Journalismus. Die deutsche Medienlandschaft verharrt in einem Zustand der lethargischen Unkritik, der nur durch die ungewöhnliche Art der Machtakquise zu erklären ist.

Sie haben nicht die Welt verändert, sie haben nur geheiratet – und Deutschland dafür in eine mediale Wärmestube verwandelt, in der niemand frieren und niemand mehr denken soll.

Die Übertragung der Kontrolle über die größten privaten Medienimperien Deutschlands durch dynastische Zufälle (Kindermädchen, Sekretärin) und die anschließende symbiotische Verflechtung mit der Staatsspitze hat die deutsche Medienlandschaft in einen Zustand des institutionalisierten Gehorsams überführt. Die Fähigkeit zur radikalen, unabhängigen Kritik wurde dem politischen Konsens und den ökonomischen Anforderungen der neuen Besitzer geopfert. Die Medienhäuser agieren weniger als Kontrolleure, sondern als Stabilisatoren der Exekutive.

Die Analyse ist ein notwendiger polemischer Akt, der dem Diktum von Michel Foucault folgt, daß Macht und Wissen untrennbar miteinander verbunden sind.21 Die Kontrolle über die Medien ist die Kontrolle über das, was als öffentlich gesicherte Wahrheit gilt. Wenn Großverlage wie Springer und Bertelsmann de facto die politische Steuerung beeinflussen und sich dabei in „Kuschelrunden“ 14 der demokratischen Kontrolle entziehen, muß die Kritik an ihrer Herkunft und ihren Verbindungen ebenso scharf sein, wie die Macht, die sie ausüben.

Der Text ist juristisch wasserdicht, weil er die Macht der Individuen in ihrer Auswirkung auf das Gemeinwohl attackiert. Die Forderung ist nicht nach Demut, sondern nach der Wiederherstellung der publizistischen Distanz, die dem demokratischen Ideal der Vierten Gewalt entspricht.

Am Ende bleibt die bittere Pointe: Zwei Frauen, deren größte Leistung darin bestand, eine Unterschrift auf einer Heiratsurkunde zu setzen, prägen seit Jahrzehnten, was dieses Land denkt, fühlt und diskutiert. Sie haben nicht recherchiert, nicht argumentiert, nicht gekämpft. Sie haben Kaffee gekocht, Briefe geschrieben, vielleicht ein wenig im Hintergrund intrigiert – und dann die Meinungshoheit übernommen. Und man sieht was dabei rauskommt: Konsenskuschelei, Drögheit, Emotionalität wo Sachsinn wichtig wäre. Und das zieht sich durch die Verlage, die Redaktionen und ist ein roter Faden im deutschen Publizismus geworden.

Die Folge ist ein Land, in dem Medien nicht mehr der Wahrheit verpflichtet sind, sondern der Bequemlichkeit. In dem Journalismus nicht mehr aneckt, sondern ankuschelt. In dem Meinung nicht mehr provoziert, sondern beruhigt, schläfrig macht.

Vielleicht ist das der eigentliche Skandal unserer Zeit: Nicht, daß Macht korrumpiert – sondern daß sie längst gar nicht mehr erkämpft werden muß. In Deutschland genügt manchmal ein Trauschein, um ein ganzes Volk zu erziehen.

Dennoch schwebt über den Matriarchinnen eine strukturelle Schwäche: Als reingeheiratete Erben ohne formale Branchenkompetenz suchen sie Nähe zur Politik, um die zentrale Frage zu vermeiden: ‚Wieso halten Sie sich eigentlich für qualifiziert, diesen Medienkonzern zu lenken?‘

Epilog:

Wer sich also fragt, warum kritische Stimmen hierzulande so leise sind, warum Debatten so gleichförmig verlaufen, warum Journalismus so brav wirkt – der sollte nicht nur auf die Redaktionen blicken. Sondern in die Familienalben zweier Damen, die einst als Kindermädchen und Sekretärin begannen und heute die Richtung vorgeben, in die ein Land zu denken hat.

Referenzen

- Lebensgeschichte und Wirtschaftskrimi – Deutschlandfunk, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.deutschlandfunk.de/lebensgeschichte-und-wirtschaftskrimi-100.html

- Liz Mohn – Munzinger Biographie, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.munzinger.de/register/portrait/biographien/Liz%20Mohn/00/24242

- Dr. h. c. Friede Springer, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.axelspringer.com/data/uploads/2019/01/Lebenslauf_Dr.-h.c.-Friede-Springer.pdf

- Liz Mohn: Übernahme der Macht | EMMA, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.emma.de/artikel/liz-mohn-uebernahme-der-macht-264137

- Deutschlands umstrittenster Medienkonzern | highperformer.henning – YouTube, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=CKeiEJbV3wg

- Liz Mohn | turi2, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.turi2.de/index-2/koepfe/mohn-liz/

- Shareholder Structure – Bertelsmann SE & Co. KGaA, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.bertelsmann.com/company/shareholder-structure/

- Antragstellung – Axel Springer Stiftung, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.axelspringerstiftung.de/antragstellung.html

- Germanias Kampf um Berlin – DER SPIEGEL, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.spiegel.de/politik/germanias-kampf-um-berlin-a-b8cae18d-0002-0001-0000-000066970430

- Studie: Die Flüchtlingskrise und ihr Bild in den Medien …, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/studie-die-fluechtlingskrise-und-ihr-bild-in-den-medien

- Friede Springer – „Ich würde nie einen Artikel in unseren Zeitungen kritisieren“, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.deutschlandfunk.de/friede-springer-ich-wuerde-nie-einen-artikel-in-unseren-100.html

- Verunsicherte Öffentlichkeit – Bertelsmann Stiftung, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/UpgradeDemocracy/2024_UpDem-Studie-Verunsicherte-OEffentlichkeit_DE.pdf

- Friede Springer – Wikipedia, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_Springer

- Enthüllung über Springer-Chef Döpfner: Das Monster, das wir schufen | taz.de, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://taz.de/Enthuellung-ueber-Springer-Chef-Doepfner/!5924617/

- Die „Flüchtlingskrise“ in den Medien – Otto Brenner Stiftung, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsportal/03_Publikationen/AH93_Fluechtingskrise_Haller_2017_07_20.pdf

- Rheinische Post: Merkel-Kritiker sieht sich durch Umfrage-Einbruch bestätigt – Presseportal, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.presseportal.de/pm/30621/3243756

- Eine Stiftung regiert im Land: Die Methode Bertelsmann | taz.de, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://taz.de/Eine-Stiftung-regiert-im-Land/!5137745/

- Das Netzwerk von Bruno Latour – transcript Verlag, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2054-2/das-netzwerk-von-bruno-latour/

- Gefährdet schwindendes Vertrauen den gesellschaftlichen Zusammenhalt?, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/gesellschaftlicher-zusammenhalt/projektnachrichten/gefaehrdet-schwindendes-vertrauen-den-gesellschaftlichen-zusammenhalt

- Zwischenbericht „Forum gegen Fakes“: Mehr als 1.600 Online-Vorschläge mit konkreten Ideen zum Umgang mit Fakes und Manipulationen – Bertelsmann Stiftung, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/new-democracy/projektnachrichten/zwischenbericht-forum-gegen-fakes-mehr-als-1600-online-vorschlaege-mit-konkreten-ideen-zum-umgang-mit-fakes-und-manipulationen

- Foucault in den Kulturwissenschaften | H-Soz-Kult. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften | Geschichte im Netz | History in the web, Zugriff am Oktober 17, 2025, https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-119412